Im November 2024 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass der Begriff „Kundenanlage“ im deutscher Energiewirtschaftsgesetz nicht mit europäischem Recht vereinbar sei. Modellhafte Wohnungsbauprojekte mit erneuerbaren Energien sehen sich nun großer Unsicherheit ausgesetzt. Was bedeutet das für Projekte zur klimagerechten Stadtentwicklung?

Mit dem Begriff „Kundenanlage“ im deutscher Energiewirtschaftsgesetz sieht der EuGH die Möglichkeit verbunden, sich den Pflichten eines Netzbetreibers zu entziehen und dies schränke den europäischen Wettbeswerb ein. Der Bundesgereichtshof hat im Mai 2025 diese Auffassung im Kern aufgegriffen und entschieden, dass eine Energieanlage nur eine rechtskonforme Kundenanlage sein kann, wenn sie kein Verteilnetz darstellt. (die Bundesnetzagentur informiert hier darüber)

Was bedeutet das für die klimagerechte Stadtentwicklung?

Jeder Stadtplaner, der davon redet, zeichnet oder schreibt, dass in Zukunft in einer Siedlung, einem Block oder in einem Quartier der Strom für Haushalte, Wärmepumpen und Elektromobilität aus lokal erzeugten erneuerbaren Energien kommen soll, wird sich mit dem deutschen Energierecht auseinandersetzen müssen – zumindest wenn es nicht bei Prosa bleiben soll und er seinem Kunden eine seriöse Strategie aufzeigen will. Idee und Motiv für zahlreiche Projekte ist , dass zwischen Gebäuden unterschiedlicher Eigentümer in Nachbarschaften lokal erzeugter Strom verteilt werden soll. Dazu wird man immer ein Verteilnetz haben und auch brauchen. Machbarkeitsstudien für Energiekonzepte im Quartierszusammenhang,zeigen regelmäßig Effizienzvorteile in Bezug auf den Klimaschutz..

Wenn wir diese lokalen Lösungen wollen, geht das nicht ohne Verteilnetze

Egal ob als Stadtwerk, privater Investor, Eigentümergemeinschaft oder als allseits beliebte Bürgerenergiegenossenschaft: Der Strom muss durch ein Netz. Das betrifft auch zunehmend gewollten Mieterstrom, wenn es um mehrere zu vernetzende Gebäude geht. Die Eigenschaft der Kundenanlage bot jedoch die Möglichkeit, situations- und projektbezogene Regeln für die Verteilung und Abrechnung von Strom in einem begrenzten Areal aufzustellen. Darum geht es im Kern. Stetiges Thema: Das Vermeiden der sogenanten doppelnten Netzentgelte für eingespeisten und bezogenen Strom innerhalb dieses Netzes. Dies ist zurzeit ein wesentlicher Faktor für die Wirtschaftlichkeit dieser Quartiersnetze und damit auch im Sinne des Verbrauchers. Für die relevanten Lieferverträge spielte der Begriff Kundenanlage weniger eine Rolle. Nach dem BGH-Urteil kommt eine Kundenanlage praktisch nun nur noch innerhalb von Gebäuden oder auf einem Grundstück in Frage. (Da waren wir vor 1998 schonmal und „Ökosiedlungen“ entstanden auf ungeteilter Parzelle und wurden nach Wohnungseigentümergemeinschaftsgesetz organisiert)

Wie ist das nun einzuordnen?

Der Stadtplaner konsuliert in solchen Fällen einen seiner wichtigsten „Fachplaner“: Den Juristen. Zunächst die übliche Erkenntnis: Es gibt mehr Unklarkeit als Klarheit. Das Deutsche Energierecht bisher nicht geändert und gilt zunächst weiter so wie es ist. Der Gesetzgeber ist jetzt am Zuge, für die notwendige Klarheit zu sorgen. Nicht für jedes Projekt ist die Anwendung des Begriffs „Kundenanlage“ am Ende relevant. Risikoreich wird es eher für Unternehmen der Wohnungswirtschaft, die mehrere Wohnblöcke auch über öffentliche Flächen hinweg vernetzen möchten. Wenn ein lokales Stadtwerk an einem Projekt als Netztbetreiber konstruktiv mitwirkt oder gar unmittelbar beteiligt ist, lassen sich gangbare Wege finden. Das wirtschaftliche Problem bei der Strompreisgestaltung wird sich durch veränderte Regeln zu Netzentgelten, wie im Koalitionsvertrag versprochen ohnehin neu darstellen. Damit gibt es die nächste Unsicherheit, die die Bundespolitik ausräumen könnte.

Projektrisiken deutlich gestiegen

Die rechtliche Unsicherheit führt aktuell dazu, dass Investoren und Stadtwerke neue Projekte mit strombasierten Siedlungsenergiekonzepten kaum noch anpacken wollen. Lokale Wärme ja , lokaler Strom nein!. Dies ist das eigentliche Desaster. Beides muss für Wärmepumpen und E-Mobilität zusammen funktionieren. Obwohl technisch dank immer besserer Softwarelösungen gut machbar, wird eine Energiewende auf der Basis lokaler erneuerbarer Energien spürbar ausgebremst. Die Idee, dass der Strom für die Wärmepumpen der Kalten Nahwärmenetze sowie der Strom für neue Mobilität nahezu vollständig vor Ort erzeugt und gespeichert wird, rückt wieder ein Stück in die Ferne. Die Alternative sind private Einzelanlagen pro Gebäude mit Einspeisung ins Netz nach EEG. Ohne jede Steuerung, ohne lokale Speicherung und ohne intelligente Mess- und Regeltechnik.

Modellprojekte als Vorreiter der Transformation sind weiter nötig

Das vielgelobte Projekt „Modellsiedlung Juiser Feld“ der Stadtwerke Nettetal ist ebenfalls betroffen und liegt nach einem Wechsel der Geschäftsführung seit Februar 2025 praktisch auf Eis. Wir wurden als Berater aufgefordert unsere Leistung ruhen zu lassen.

Seit fast 30 Jahren betreuen wir derartige Siedlungsprojekte, die regelmäßig mit dem Ziel gestartet sind, erneuerbare Energien vor Ort zu erzeugen und zu verteilen. Modellprojekte waren gefragt und wurden gefördert. Wir haben seitdem alle Veränderungen des Energierechts in der Projektpraxis mitgemacht. Erkennbar neu ist, dass die fachliche Suche nach gangbaren Lösungen keine Option mehr scheint. Das Aussetzen des Handelns ist zu einer akzeptablen Strategie der Risikominderung geworden. Wer von uns Stadtplanern und den Kollegen der Ingenieurdisziplinen zurecht Impulse zur Transformation erwartet und einfordern, dem sollte klar sein, dass Veränderung immer Risiken birgt. Veränderung ohne Risiken gibt es nicht. Gemeinsames, überlegtes Handeln, fachliche Kooperation, und mutige Entscheidungen waren in der Vergangenheit immer gut, mit Risiken konstruktiv umzugehen.

Wo sind die mutigen und engagierten Menschen geblieben? Alle in Rente?

Ganz persönlich fallen mir jetzt all die Geschäftsführer und Vordenker in kommunalen Unternehmen ein (und auch ein Pfarrer), die vor Ihrem Ruhestand mit Mut zur Transformation modellhafte Projekte in ihrer Region angeschoben haben und die wir dabei meist über mehrere Jahre dabei begleiten durften. Danke für’s Handeln. Danke für Mut und Vertrauen. Danke für das gemeinsame Suchen nach Lösungen, wenn es auch manchmal hart war.

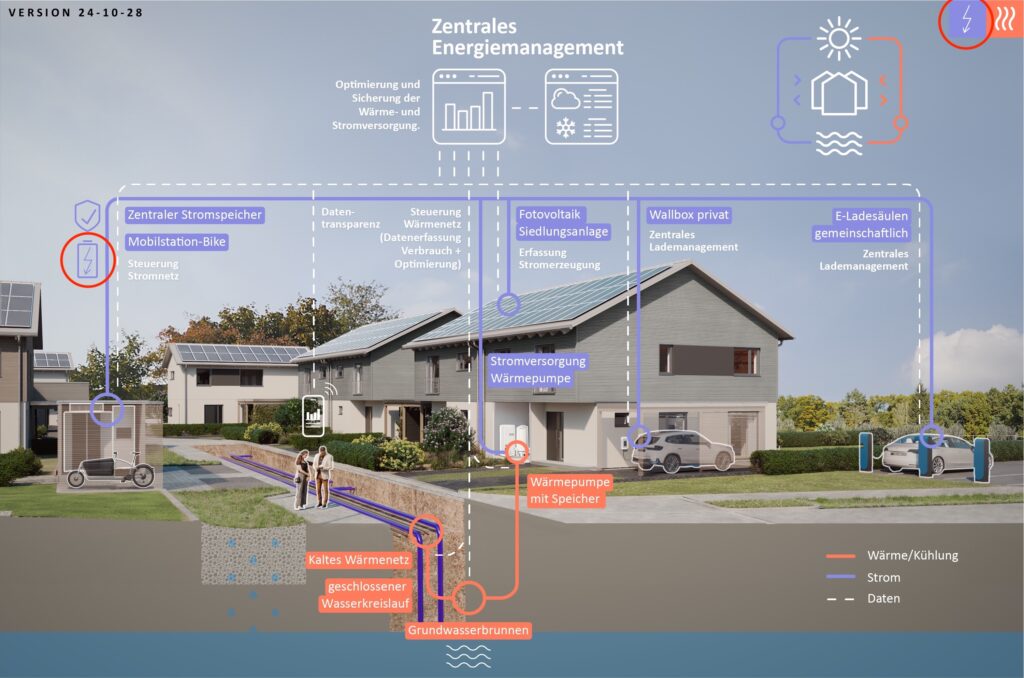

Schema des Energiekonzepts einer Modellsiedlung (Grafik: Jung Stadtkonzepte, Bodo Wirtz, Visualisierung: RenderHaven, Köln)